店舗(ドライフラワーショップ)DIY(3坪+ロフト)屋根板金工事(セキノ興産・立平ロック32) 【埼玉県日高市】

- tette diy

- 2025年7月16日

- 読了時間: 9分

更新日:2025年7月31日

2022.11.18

屋根(セキノ興産・立平ロック32)張ります

手配していたサッシ、屋根材、外壁材が続々と到着し忙しくなってきました。

ルーフィングを施工したことにより安心していた屋根ですがいよいよ仕上げ材の施工をすることに。

屋根材にもいろいろありますが、見た目だったり施工のしやすさ(時間)だったりでガルバ立平一択でした。

結果的に、施工を始めてしまえば何も難しいことはなく(通気棟は除く)あっという間に施工完了するのですがこちらも調達、寸法決めにかなり難儀したので書き記しておこうかと思います。

「セルフビルドにおける屋根板金部材の入手は難しい」これにつきます。

同じようにセルフビルドで立平を使用した方のwebを拝見し、知っていましたがまさにその通りでした。

今どきのガルバリウムの屋根製品(立平)は、かなり施工が簡単にできるよう設計されており、片流れ、通気棟無しなど条件次第ですが、素人でも「用を成す」というレベルであれば施工難易度はさほど高くありません。

ホームセンターで取り扱っていてもよさそうですが、おそらく波板に比べ曲がりやすい、傷がつきやすい、水流れ方向に継げない、長尺になると輸送、取り扱いが大変などDIY向けではない要素があるのも事実です。

上記のweb情報によると板金業界を守るため、板金屋さんに頼んでも材料のみ卸してもらうということができないのでは?とのことでした。

とはいえセルフビルドを謳っている手前、材料のみ卸してもらえないか近所の板金屋さんに連絡をとったところ・・・

立て続けに3社断られました。

まさに、門前払いというやつですね。

まぁ、そうですよねぇ。

うーん・・・困った。

そういえば・・・

家を建てたときの板金屋さんと話したことがあったな・・・

~数年前に遡る~

迷惑は承知で作業を拝見し、お茶の時に

「いろいろ自分で作ってみたいんですよねー(この時は薪小屋とかその程度)」

とDIY欲を伝えたところ

「板金部材だったら面倒みれるよ」

と言っていた。確かに言っていた。

もう何年も前だし覚えてないかもだけど、責任とってよね!

ということで早速連絡。

ホリウT「ご無沙汰しております。〇〇建築の新築の時にお世話になりましたホリウTと申します。」

板金屋さん「あー、あのときのねー。どういったご用件で?」

ホリウT「それがですね、カクカクシカジカ・・・」

板金屋さん「確かにねー、そうだろうねー、で、寸法とかもうわかってるの?」

ホリウT「えぇ、素人なりに図面は用意できています。」

板金屋さん「ふーん・・・それならメールアドレス送るからそれにデータ添付してよ。」

ホリウT「え!?よろしいので?」

板金屋さん「いいよ。でも最後まで自分でやってね。」

ホリウT「はい!もちろんです。ありがとうございます!」

神。まさに神。

こちらの意図を完全に汲み取って頂いている。感謝!

と、ここでいうデータといいますのが・・・

・立平の寸法(mm単位で指定化)、枚数、オプションの有無

・他の板金部材の寸法(フルオーダーできる模様)

・換気棟の製品指定(足りない分は棟包みで)

等々…

正直、細かいことはわかりかねる…

ということはそれなりにありましたので余裕をもってオーダーすることにしました。

オーダーをしてからというもの実にシステマチック。

製品はメーカーから直送便

唐草などは板金屋さんの作業場に取りに伺いました。

流石といえばその通りですが、職人としてはごく当たり前と言われればその通り。

いずれにせよ、やっとスタートに立つことができました。感謝。

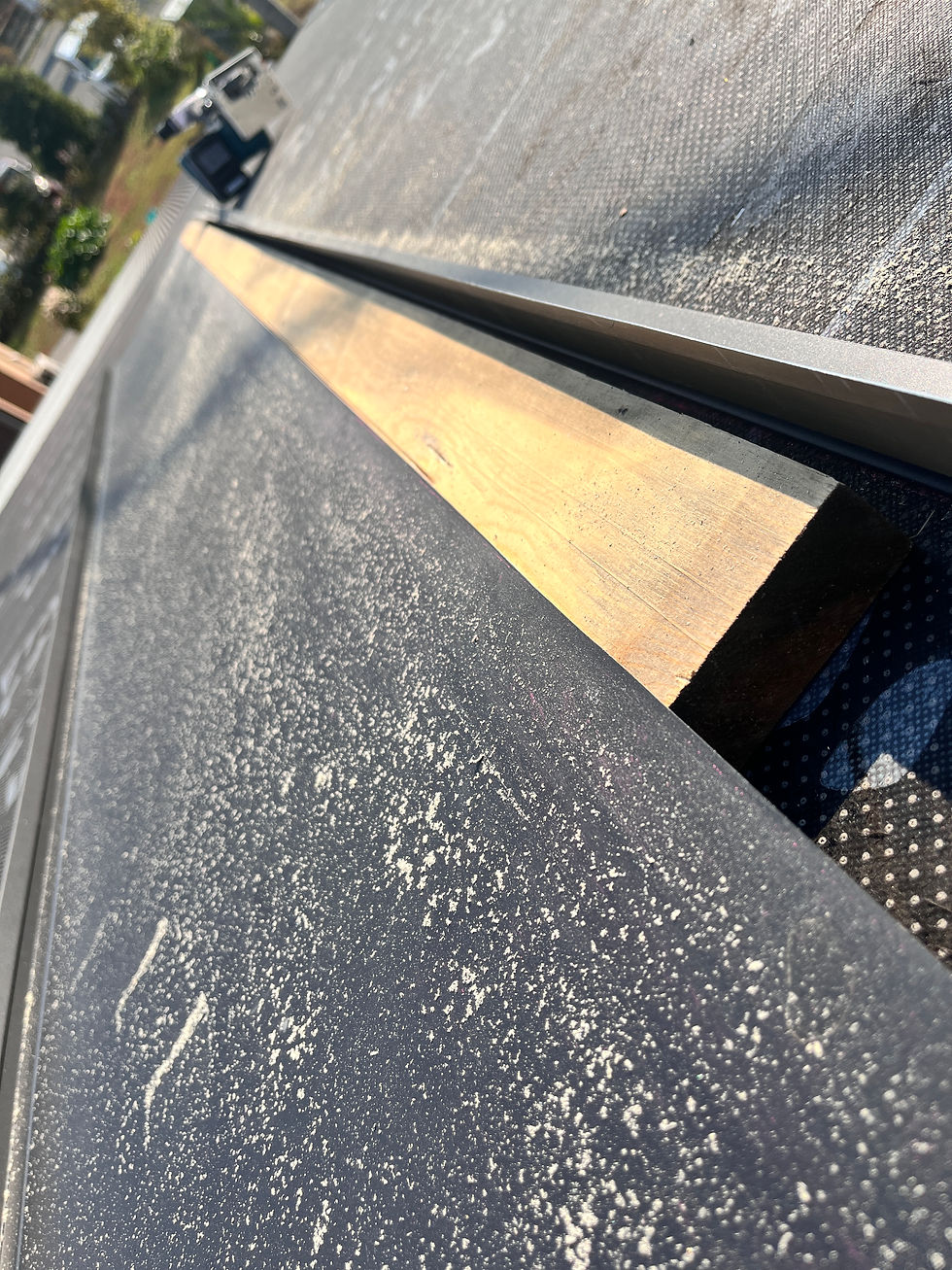

部材が届いた時点での屋根の状態はというと…

ルーフィングを張ったままです。

まずは棟以外唐草をつけていきます。

水下のみ唐草先行、ケラバ側はルーフィングの上に唐草を張っていきます。

初めての屋根板金。

頼りはwebのみ、いろんなところからかき集めた情報から推察した施工方法で自分ができそうなものは取り入れてみました。

写真はありませんでしたがこの後立平の割付寸法通りに墨を打っておきました。

今回立平の枚数は8枚。篏合部は7箇所のみです。

墨を打たずとも思いましたが念には念を。

つづいて換気棟周りの仕込みをするためにまずは開封、取説を熟読です。

今回、用意したのは「TOKOの片流れ双快」

外壁の通気層から屋根の通気にぶつけてそれがまとめてこの換気棟から放出されるという設計にしました。

軒天を張っていないので壁通気→屋根通気にぶつけるところはかなり悩みました。

シュミレーションの結果寸法が決まったので立平を張っていきます。

有効長は4870でしたが八千代折をするため立平の高さ分約30mm長めにカットします。(丁度4900mm)

プロは何で切るのか分かりませんが、丸のこに板金用の刃をつけてスパッといきます。

想像通りでしたが、びょんびょん跳ねます。

続いて張り始めのケラバ側をつかめるように切るのですが…

あらかじめ調べていた感じ、プロの皆様は板金バサミでチョキチョキしていたのでまねてみると・・・

無理っす。

柳刃でもなかったしおそらく人からもらったお古だったし、腕も相まって波波になってしまいました。

1mほど頑張ったところで・・・よし、長手も丸ノコでいこう。

ちょいとルーフィングの上で切るのは抵抗がありましたが・・・

いい感じに切れました。

続いて八千代折、片側の爪がありませんが記念すべき1枚目ーーー

まぁまぁ・・・

しかし、あと7枚ある。(下屋も入れたら15枚)

続いてケラバ側を掴んでいきます。

板金屋さんに作ってもらった唐草は爪(飛び出てるところ)は15mm

掴み寸法は18mmほどと考えてケラバ側をカットしました。

今回用意したつかみばしは平の60mm幅

これを約5m掴んでいくとなると単純計算100回くらいそれを何回かに分けて掴んでいくと×3回

300回くらいは掴んでを繰り返したでしょうか・・・

きつい・・・

もう反対側だけやればいいけど・・・

きつい・・・

頑張ってにぎにぎしましたが、平のつかみばしだと最後の最後にどうもつかみきれません。

もう少し「ぐっ」と下に効かせたいのですがーーー

下を覗いてみると・・・

うーん。ちゃんと波うってるな・・・

しかたないので先の曲がった30mm幅のつかみばしで根気よく掴みました。

更に倍の200回近くにぎにぎしました。

最後に水下側の処理をーーー

水下側ですが注文するときに切り欠きオプションというものがあります。

注文すると↑の写真のように水下側の爪がきれいに切り取られておりあとは掴むだけ!の状態で納めてくれます。一箇所あたり200円弱くらいですので迷わずお願いしました。

掴むとこんな感じです。

この時ミスを犯していることにはまだ気が付いていません・・・

1枚目が終わると調子に乗ったのかどんどん進みます。

まぁまぁな出来ではないでしょうか。

続いて肝心な換気棟です。

墨付けしていた通りに通気層に向けて開口をつくります。

ここにルーフィングを巻いた受け木をつけるのですが、この時点でルーフィングの残弾が0・・・

まぁ、いいか、セルフビルドだし。と都合よい解釈で透湿シートを巻いたものを取付。

さらに、開口部の周りに返しのようなものがあった方がいいのでは?という解釈でケラバ側の切断した余りを取り付けてみたり。

さらにさらに板金屋さんには「オレそれ使ったことないよ?」と言われたケミカル面戸をつけたり(メーカー

様は付けろっておっしゃっております)。面戸板も換気棟と必ずしも合わせるわけでもないし、メーカーも違うので切断しないと収まらず。

なんだかんだいろいろした結果がこちら。

やっと換気棟、棟包を乗せられます。

換気棟は既製品なので「ぺっ」、と乗せるだけです。

おぉ、いきなりぽくなったな。

感慨にふけるのも束の間ーーー

両側につける棟包みは板金っぽいことをしないといけません。

この時の為にyoutubeで勉強して何度もイメトレをしてきました。

格闘すること数十分・・・

うーん・・・

う、うーん・・・

事前の調べでは曲げた箇所同士が嚙み込んでビスとか、釘はいらないっていってたんですけどねぇ・・・

まぁ、ビスうっとけばいいかーーー

道具もないし、腕もないので曲げも甘々だし・・・

まぁ、漏れなければいいよねーーー

続いて下屋です。

棟の代わりに雨押えをしますがやることはさして変わりません。

長さも2000mmほどどんどん進めます。

次の日が雨予報ということもあり、ちょっと残業になりましたがやり切りました。

心地よい疲労感の元片づけをしていると・・・

?!

積み重ねられてる箱に書かれているのは・・・

「内入れ切り欠きキャップ」

うちいれ・・・?

水下のつかみをやっていた時の違和感がフラッシュバックします。

まさか!!!

あわてて「内入れ切欠きキャップ」なるものを取り付けてみます。

あー、これ外付けキャップになったなぁ・・・

そうです。

名は体を表す。

これは水下をつかむ前に内側に入れるキャップだったのです。

大した数ではないのかもしれませんが、悩みます。

せっかく折ったのをまた開いて入れるのか?

いや、めんどくさいな。どうせ意匠的なものだろう。外付けでいいや。

いや、何のために買ったんだ、大した数じゃないしやり直そう。

こんな問答を一人で数分間行ったり来たり・・・

結局やり直して内入れにするのでした。

いろいろありましたがこうして無事に屋根板金工事が完了しました。

トリモチの始末

立平ロックをプロは何で切断しているのか分かりませんが、私は丸ノコに板金用の刃をつけて切断していました。その時篏合部の裏についているトリモチ(防水に適したものだと思います。)

当然ながら切断するときはこいつも一緒に切ってしまいます。

切断時の熱、そして丸のこの高速回転も相まって、作業終了時にの丸のこはこんな感じ

べっとべと

拭いてもとれるはずもなくパーツクリーナーを吹き付けて何とか掃除しました。

その場はきれいになったし大丈夫だろうと思っていました。

が、しかし!

しばらくたって使おうとしたとき「ウィッ、ウィッ」と、うなるものの刃は回らず・・・

買ったばかりなのになんでや!と思い分解したところ・・・(すぐ分解するタチ)

奥の奥までトリモチとパーツクリーナーとその他粉塵(主に石膏ボード)などが合わさったハ〇ナミズのようなものが入り込んでいました。

おそらく、良かれと思って大量に吹いたパーツクリーナーがすべての汚れを小さな穴に入るようにしてしまいそれが丸のこ内部で固まってしまったのでした。

こうなったら完全分解清掃しかない。ということでできる限りバラバラにして脱脂洗浄、グリスアップして何とか使えるようになりました。

事の原因はというとトリモチを洗浄するときにめんどくさがって丸のこの刃を取り外さないままパーツクリーナーを吹いたことでしょうか。

この後ガルバ外壁工事など請け負うことになりますが度々トリモチには悩まされるのでした。

~つづく~